- 創作コンテスト2015 -

天使の城 医務室

「ごめんなさい!ごめんなさいっ!ってアレ?」

「夢の中でもドジやらかしたの?」

「あ、ハル兄さん?」

「ハル兄さんって誰よ!?ハーニよハーニ!いくらなんでも男に間違えることはないでしょーが!」

「ああ!ごめんなさい!寝ぼけてました!自分でもハル兄さんが誰かわからないです!ごめんなさい!!」

上司であるシズカにありえない程起こられた夢を見ていたフリズはハーニの言葉で現実に引き戻される。

医務室にはハーニ以外にもラオンとレミの姿が確認できる。

「まあ、いつも通りで安心したわ」

ため息をつきながらもハーニは笑顔を見せる。レミも心底安心したようで、それまで固かった表情に柔らかさが戻った。

「あの…?えっと、それで私はどうしてたんでしょうか?」

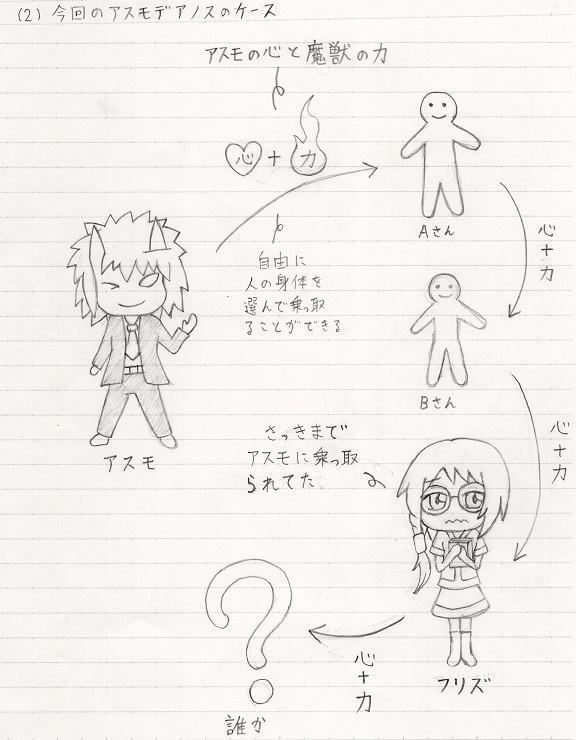

「やっぱり覚えてない…?アスモデアノスって人に身体を乗っ取られてたんだよ?

それでその後意識を失っているところをリンダさん達が見つけてくれたの」

「アスモデアノス…。あの魔界七十二獣の力を持つ者の一人ですよね」

「流石フリズちゃん。よく知っているね」

その後もフリズにこれまでの経緯を詳しく説明した。

本来は秘密裏に進めるべき任務であるが、知識が豊富なフリズであれば今回の一件に関して何か手がかりが得られるかもしれないと考えたからだ。

一通り話を聞いたところでフリズは目を瞑り、考える仕草を見せる。そして、暫くして確信を得たのかパチッと目を開く。

「ちょっとおかしいというか妙に思うところがあります」

天使の城 中庭

フリズが目を覚ました頃、リンダとチルトスは次にアスモデアノスに乗っ取られた者を探していた。

二人は普段と様子が違うものがいないか聞き取り調査をしたり、怪しい者は注意深く観察するなどして捜索を進める。

しかしそんな人物は一向に見当たらなかった。

「見つからないです。他の場所を探しますか?」

「…」

何故かリンダは黙ったまま。何やら難しい顔である一点を見据えている。

「もし、あの話が本当だとしたら…」

「あ、ちょっと待ってくださいです!リンダ先輩!」

リンダは真剣な眼差しのまま、見据えていた方向へと歩を進める。チルトスも慌ててそれについて行く。

向かう先には一人の青年の姿があった。まだ背を向けているため、顔までは確認できない。

「君、ちょっといいかな?」

リンダは先ほどまでの厳しい顔つきを解き、あくまで穏やかな表情で接する。

青年は振り向くと、明るい表情で口を開く。

「ええっと、…リンダさん!すぐに思い出せなくてすみません!何か困り事でも?何でも言ってください。俺、力になりますから」

彼はいかにも好青年といった印象の青年だった。

「君は確か流鏡隊のカイ君…だったね?」

「はい!覚えてくださってマジ嬉しいです!」

二人の様子を見守るチルトス。彼には何故リンダがカイに話しかけたのかがわからなかった。少なくとも彼の目にはカイが怪しいようには映らなかった。

「一つ、聞いてもいいかな?」

「はい、何でも喜んで!」

チルトスはハッとする。なぜならリンダのその表情が先ほどの厳しい顔つきに戻っていたからだ。

「その、ポケットに入ってるものを見せて欲しい」

場面は再び戻って医務室。

「妙に思うこと?」

「はい、本来は魔獣の力というのは簡単に人から人へ移るものじゃないんです。

その力の持ち主が命を落とした時、初めて他の人へと渡ります」

「え、でもアスモデアノスは自分の意志で力を他人の身体に移してる感じだったよ?」

前のアスモデアノスのセリフを思い出しながらレミは言った。

「そこです!そこが妙なんです!

あとは先ほど話した通り、普通は人から人へと伝わるのは『魔獣の力だけ』ですが、今回は所有者である『アスモデアノスの心』もセットでついてきてるみたいで、そこが不思議に感じます」

「なんかお得なようで全然そんなことない話ね」

ハーニは苦笑いする。

「これは推測ですけど、たぶん何らかの理由で『魔獣の力』と『アスモデアノスの心』が融合したまま体外へ抜け出したことで、彼の思いのままに魔獣の力を人から人へと移せるようになったのではないかと」

「あー、なんかよくわからなくなってきた…」

「とりあえず、大事なのは彼の気分次第で誰にでも憑りつけるってこと。充分に警戒しないとまずそうだ。

そして、問題は何の目的で彼がわざわざ天界に戻ってきたか、だね」

頭を抱えるハーニとは対照的に、ラオンはいつもと変わらぬさわやかさを見せる。

「あっ、そういえば、少し思い出したことが…!」

「何かな?」

「うっすらとした意識の中で、誰かが私の服のポケットから『赤い何か』を取り出したような気が…

でも不思議なことに私は元々そんなもの持ってなかったんです。アレ…?私も言ってて意味がわからなくなってきました」

意味がわからないのは彼女だけではないようで、その場にいる誰もが目が点になっていた。

ただし、一人を除いて。

「ちょっと隊長!どこ行くんですか?」

「うん、状況は掴めてきたからそろそろ現場のリンダ達と合流しようかなと思って」

「私には全然理解不能なんですけど…」

「ハーニとレミちゃんはフリズちゃんについてあげてて。フリズちゃんもまだ意識が戻って間がないからね」

「ちょ、隊長ぉ!」

引き留める間もなく、バタンと扉が閉まる音と共にラオンは行ってしまった。

「行っちゃいましたね…」

「ホントよもう!…でも隊長が今日みたいにやる気を見せることなんて滅多にないし、今回くらいは楽しちゃおっか」

「ふふ、そうですね」

以外にも楽観的な態度を見せるハーニとレミ。

やる気のない隊長と評しつつも、やる時はやってくれる隊長であると過去の任務から感じとっていたからだ。

二人のその態度はラオンに対する信頼と安心感の表れでもあった。

次へ